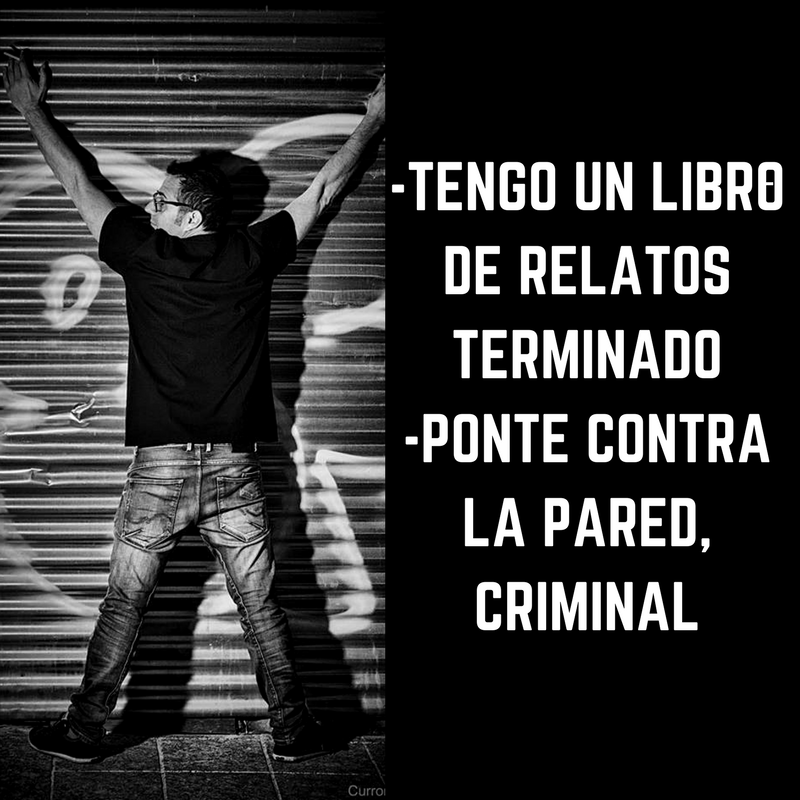

La fotografía es de Leslie Robert Les Krims

Había una vez una reina muy hermosa que apestaba. Era alta y esbelta como las modelos, inteligente y elegante, muy entretenida en la conversación. Siempre tenía alrededor un enjambre de admiradores, uno la quería llevar en un auto a una playa paradisíaca, otro la invitaba a bailar, aquel, que tenía ya entradas para el circo de las pulgas y el otro, que si una merienda en el campo. Todos ellos contrarrestaban el pestazo que la reina emanaba como podían. Uno se ponía una flor de jazmines, la biznaga, en el ojal, el otro perfumaba un pañuelo y de vez en cuando se lo llevaba a la nariz. Aquel aguantaba la respiración cuando ella estaba muy cerca y este se mantiene siempre a una distancia extraña, más que prudente, que ella le afea. Había una vez una ciudad sin pasado, todo sucedía en las boleras. La vida era una canción con un estribillo pegadizo, que esa reina cantaba. La reina tenía la nariz más larga de lo que es normal en una persona, pero por lo demás era una nariz, que considerada en sí misma, sumaba la esencia de todas las narices. La reina tenía una oreja considerablemente más grande que otra, pero las dos eran de forma perfecta en cuanto a la línea de lo que una oreja tiene que ser en este mundo, y en cualquier mundo que no sea este, mundo ese posible donde los haya, con el que sueñan los ilusionistas utópicos. La reina tenía unas rodillas que eran como cabezas de tornillo, pentagonales y duras, que le conferían el aspecto de un prototipo de robot. Y sin embargo, no obstante también, la reina era como una divinidad antigua, clásica, sabia y refulgente. El único defecto de la reina era aquella sudoración nauseabunda que se evanescía en un tufo irrespirable. Pero él la amaba. La amaba desde una ciudad con un pasado difícil, lleno de rencores. La canción con la que él se iba a la cama era una salmodia monótona y triste. Había una vez un hombre. Una vida llena de muescas. Era un hombre como los sarmientos que crecen en mitad de una llanura seca y polvorienta. El hombre que no sabía nada de las leyes del cortejo, que silbaba como las serpientes. El hombre tenía un ojo en mitad de la cara, uno solo, un ojo que miraba muy fijo, que se quedaba embelesado mirando a la reina. Eran otros tiempos, no tenían entonces mucha importancia asuntos que hoy sí la tienen y por el contrario había en aquella época prodigios que hoy serían considerados propios de la fantasía. Más o menos, estas cosas eran frecuentes ayer.

2 comentarios:

Eres genial...

muy bien esa fumigación al efecto

Publicar un comentario