Fragmento del capítulo 8 de la novela que estoy escribiendo:

Fragmento del capítulo 8 de la novela que estoy escribiendo:El 23 de Marzo abrí los armarios de mi dormitorio y amontoné la ropa de hombre que encontré sobre mi cama. Llamé a Carlos y le dije que se la tenía preparada para que la llevase a las monjas del asilo. El 4 de Abril abrí de nuevo los armarios y la ropa seguía colgada de sus perchas. La volví a poner sobre la cama. Tengo que tomar una decisión, me dije. Eran las 12:35. Volví a sacar las tijeras y a hacer jirones, luego busqué unas bolsas de plástico e introduje en una de ellas dos trajes. Se los ofrecí en la calle a un señor, que me pareció que podría usar la talla de mi marido. Pero se limitó a torcer el gesto. Mi marido me ha abandonado y estoy regalando su ropa, volví a probar. Insistí hasta que alguien los aceptó. Así hice hasta el 29 de Abril. Pero el día 1 de Mayo al abrir el armario, volví a encontrarla en su lugar. ¿Qué está pasando? Me senté delante de la puerta abierta del armario y anoté las fechas que estuve de guardia. Anoté las horas de recuento. Tengo una libreta entera con esos datos, que adjuntaré a esta historia. He de ingeniármelas para deshacerme de todo esto, me dije.

-Palmira, ven. Mira.

-¿Sí, señora? ¿Qué quiere hacer con esa ropa?

-Quiero que me ayudes a vestirme.

La negra, ataviada como una doncella del siglo 19, soltó una carcajada y sin rechistar me fue alcanzando las prendas, que yo me ponía y ella, con hilo y aguja, me ajustaba.

A las 17: 17 estábamos listas para salir a la calle. A las 17: 42 pedimos los gintonics y 6 minutos después les dimos el primer sorbo.

-Me siento bien vestida de hombre. ¿Cómo te sientes tú vestida de doncella?

-Maravillosamente.

Me acerqué a una mesa de señoras que estaban merendando y les dije que recientemente había sido abandonado por mi esposa, por lo que estaba intentando deshacerme de su vestuario. Que me daba pena tirarlo a la basura y que prefería entregárselo a alguien que lo quisiera y que le diera uso. A las señoras les interesó mucho mi caso. Y durante todo el tiempo que duraron las explicaciones que les fuí dando a sus preguntas, no dejaron de mirar de reojo a Palmira.

-Si quieren pueden venir a mi casa y entre todas eligen de los armarios todas aquellas prendas que les gusten.

A las 19: 07 salimos del bar con una cita concertada para el día siguiente en casa. Lo que ocurrió es que llegado el momento no acudió nadie. Una llamada telefónica me anunció que una de las señoras había sido ingresada con un cólico y que sus amigas habían acudido junto a ella. Les deseé suerte.

-Mamá, me dijo Carlos, no puedo creérmelo. Miró a Palmira con rencor. El 7 de Mayo, domingo, al abrir los armarios sólo encontré una máscara y un smoking de mi medida. Al salir a la calle supe que con toda seguridad me encontraba en París, a pesar del vecindario, que me repetía:

-¿Qué, doña Eulogia, a los carnavales?

En París hice una marca en un libro. Vivía en una buhardilla, pero pasaba el tiempo en los cafés persiguiendo a aquellas chicas. Tenía una rata doméstica que llevaba siempre en los hombros y que se llamaba Carlos. Hice una marca en un libro que había escrito durante los últimos dos años. Hice una marca donde contaba la historia de la mujer sin recuerdos. Una mujer amable con los clochards, una vieja que vagabundeaba por París sin saber que estaba en París, creyendo que paseaba por las calles de la lejana ciudad en la que había nacido. Hice una marca con un lápiz para que mi amante la leyese. Mi amante era una hermosa negra, sigilosa y atenta. Merodeaba por los cafés vestida como una fulana disfrazada de doncella. En París me miraba en los espejos y me atusaba un bigotito rubio. En París para amar a otras mujeres usaba un arnés que me sujetaba a la cintura. Un artilugio con el que se sentían felices. Es todo lo que recuerdo. En el sexshop me han vendido un aparato parecido, mucho más sofisticado, de color violeta. Un modelo en el que el pene está relajado. Me lo pongo, encima me ajusto un calzoncillo y luego el pantalón. Salgo a la calle y paseo como si quisiera conquistar a todas las mujeres con las que me cruzo.

-Carlos, tu madre anda por ahí haciendo cosas muy raras, oigo a alguien que habla con mi rata doméstica, pero finjo que no me entero.

-Carlos, algo tienes que hacer, yo creo que ha perdido la cabeza completamente.

En París he escrito un libro que ya ha sido publicado. En él hay una historia de una mujer que camina por París sin saber que nunca ha estado en París. Sin saber que su vida está en otra parte, porque ella sólo la quiere tener en París. Esta mujer se cruza con otra mujer y se reconocen las dos en París.

El 23 de Marzo abrí los armarios de toda la casa buscando su ropa y no encontré ni un pañuelo suyo. El era un hombre, pero en el lugar del rostro le había crecido una gran mancha de tinta. Lo sé porque en esa época siempre estaba consultando el reloj, a las 20:35 me senté a escribir. Fui más sincera que nunca. Envenené a mi marido, escribí. Pero luego tuve remordimientos y estuve seis años cuidándolo. Mi marido era un buen hombre, tan sólo eso. Mi hijo Carlos nada más que una rata doméstica. Yo no soy nada de lo que he sido ni nada de lo que pueda ser de ahora en adelante. Tan sólo soy mi doble, la que no soy. Miré la hora y eran las 00:43. En la cama volví a París, a tener aquel revólver tranquilo entre mis piernas, a enfrentarme a los espejos con un bigotito rubio y presuntuoso.

-Doña Eulogia, su hijo quiere que esté usted en una residencia por su bien.

-¿Por el bien de quién? Estoy escribiendo una novela, cuando la termine me lleváis a donde os de la gana.¿Qué hora es?

-Las 12 y 20.

Cerré los ojos y de nuevo volví a poner aquella marca en un lugar del libro que quería que leyese mi amante.

-No sé leer, doña Eulogia, me dijo Palmira.

Hasta ese instante era un asunto que me había pasado desapercibido.

-Antes de que yo olvide hacerlo tienes que aprender.

Luego se marchó y me quedé mirando un clavo en la pared. Lo miré tan intensamente que el clavo se deshizo en mi interior, se plegó como el dedo de alguien que me reclamaba. Intenté mil veces nombrarlo, pero no pude, no sabía o no recordaba su nombre. Lo llamé clavo, pero puede que fuera cualquier objeto. Desde luego un clavo no era. ¿Sería labio? Pero no estaba segura que donde aquello estaba sujeto fuese la pared, podría ser la mesa o el radiador.

Me puse una ropa encima de otra y me marché a la calle. Quizás todo el mundo estaba durmiendo, porque no había nadie. O el mundo se había acabado sin mí.

Una rata enorme cruzó desde entre dos coches por la sombra de mi parecido. Me miró y me dijo:

-Mamá, tienes que hacerme caso. En una residencia estarías muy bien atendida.

Me saqué el artefacto aquel violeta sujeto a la cintura y meé contra la boca de la alcantarilla.

La boca de la alcantarilla protestó:

-Vete a tu casa, vieja loca.

Los vecinos iban con la bolsa del pan de los domingos y el paquete de los churros para una digestión pesada, cuando me fui cruzando con ellos, como si fuese la adolescente que vuelve rezagada de una fiesta.

-Doña Eulogia, ¿está usted bien?

Solo me avine a contestarle al buzón del cuarto, que me dijo:

-¡Juerguista!

Yo:

-Montón de boca, cállate.

-Hay que avisar a su hijo, dijo una bombilla.

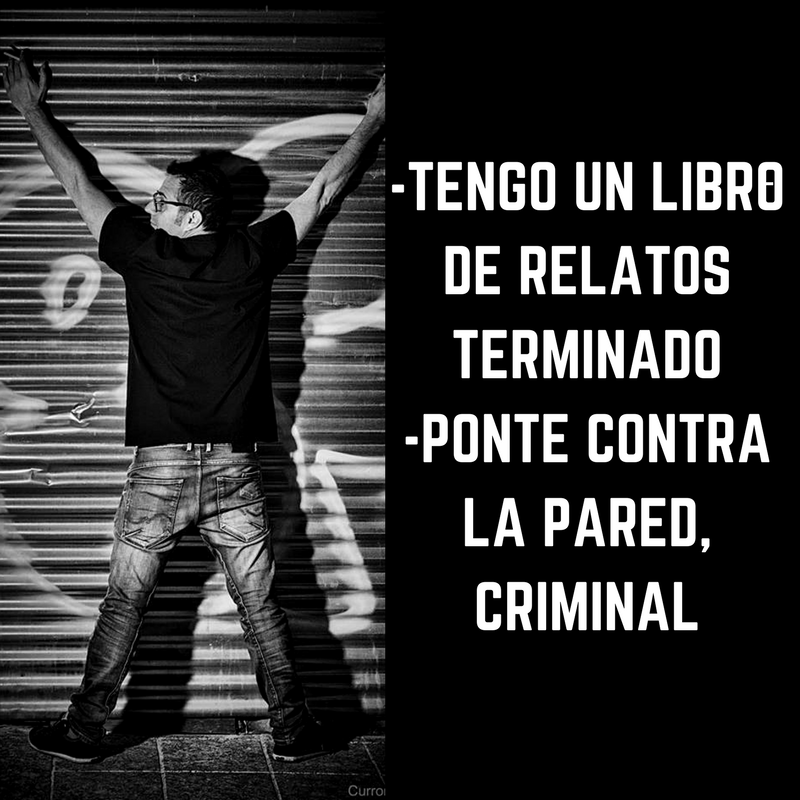

La imagen que ilustra este texto está sacada de Elpaís.com y corresponde a una exposición del fotógrafo Andrés Serrano.