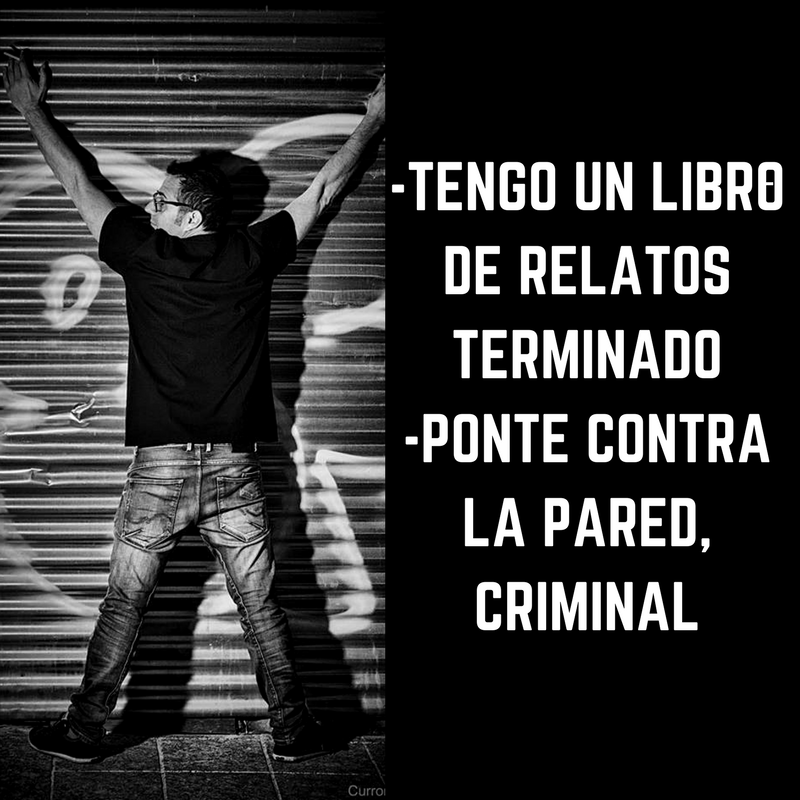

La fotografía es de John Heartfield

Soy un hombre de negocios, he de sentir que mi tiempo es rentable, que cada minuto que pasa gano más dinero. Nunca me he preocupado mucho de los asuntos del alma o de la mente. Mi corazón está ocupado, como yo mismo. Ayer, sentado en la taza del váter, oí que me llamaban desde allí abajo. Tiré de la cadena y la llamada cesó, pero esta mañana me dio miedo sentarme. ¿Cómo voy a hacer ahora? Le ordené a mi chófer que me llevase al campo. Me agaché detrás de una piedra, al lado del río. Verán ustedes que tampoco soy hombre de remilgos. De repente un enano, de bosque encantado, se asomó desde un árbol. Eh, tú, qué estás haciendo, me preguntó. Me apuré e intenté subirme los pantalones, pero no atiné, así que desde entonces hasta que esta historia acabe el lector puede representarme con ellos por las rodillas, si le place. He cogido una fobia y estoy intentando solucionarla, soy un hombre práctico y resuelto, le dije. Me parece bien, se necesita gente que no se aturulle a la más mínima, dijo, no sin cierta ironía, echándole un vistazo a mis canillas blancas y peludas. Me informó de que él estaba haciendo tratos en el bosque para montar cierta empresa que explotaría sus recursos. He decidido subirme los pantalones, que los lectores hagan lo mismo, si les place, que me los suban. Pero no consigo abrocharme el cinturón y se me vuelven a escurrir. Ya dije al principio que quien quisiera me los podía dejar abajo todo el tiempo. En realidad los pantalones ya me importaban poco y todo fue una maniobra para pensar. Pensar en cómo convencer al enano de que me dejara participar en el negocio y en cómo convencer al lector de que le estoy contando algo que me ha ocurrido, que no me lo estoy inventando. Le hablé de mis experiencias empresariales, pero noté que no me creía. Enano estúpido, pensé, ignorante, en cuanto salga de este bosque te vas a enterar, le sonreí. Y en esas se esfumó, el enano de bosque encantado. Miré alrededor y como no había nadie más terminé de aliviarme. No podía volver a aquel lugar después de lo ocurrido. Me levanté y me subí los pantalones. El relato se va a prolongar unos instantes más de lo previsto, ya completamente vestido. Caminé hasta el coche y le indiqué al chófer que me llevase a la oficina. Pasé el día entero pensando en la voz que había salido de allí abajo de la taza, en el enano del bosque. Por primera vez en muchos años perdí dinero. Pero como soy un hombre de decisiones hice que mi secretaria concertase una cita con un especialista. Le conté lo mismo que les he contado a ustedes. Y creo que pensó que me inventaba algo así para llamar la atención, lo cual no dejaría de ser una simpleza por parte todos los actores implicados en este asunto, incluído el enano, del que no he vuelto a tener noticias directas, aunque sé que sigue con la idea de sacarle más provecho al bosque que el simple encantamiento.